Dans un monde en constante évolution, les contraintes de la réalité se présentent comme des balises essentielles qui dictent la manière dont nous interagissons avec notre environnement. Elles se manifestent à divers niveaux, qu’ils soient physiques, psychologiques ou socioculturels. Cette dynamique complexe est à la fois limitante et libératrice, engendrant une nécessité d’adaptation pour naviguer au mieux dans cette réalité qui nous entoure.

Les limites imposées par la réalité : une réflexion sur le sens de l’existence

Les contraintes de la réalité sont souvent perçues comme des restrictions qui entravent la réalisation de nos désirs. Pourtant, ces limites jouent un rôle fondamental dans la structuration de notre vie. Dans une perspective philosophique, la tension entre le monde tel qu’il est et le monde tel qu’il devrait être est au cœur de cette problématique. Aristote, par exemple, évoquait la différence entre la potentialité et l’actualité. Cela signifie que toute chose possède sa nature intrinsèque, mais cette dernière est confrontée à des conditions qui en déterminent l’expression.

Freud, dans sa théorie psychanalytique, introduit également cette idée où le principe de réalité se met en opposition au principe de plaisir. Il suggère que la recherche incessante de satisfaction immédiate doit être régulée par la prise en compte de la réalité environnante. Cela implique que nos désirs doivent souvent être réprimés pour favoriser notre survie dans un monde qui impose des choix difficiles et des temporalités différentes.

Des exemples concrets illustre cette dualité. Dans le monde professionnel, un employé peut avoir un désir pressant de promouvoir un projet innovant, mais il doit composer avec les réalités budgétaires de son entreprise. Cette situation illustre comment la gestion des contraintes peut conduire à des solutions créatives et innovantes, témoignant d’une capacité d’adaptation. Les individus et les groupes confrontés à des contraintes apprennent à transformer les obstacles en opportunités, souvent par le biais de processus collaboratifs.

- Apprentissage : les contraintes nous poussent à développer de nouvelles compétences.

- Innovation : les limitations peuvent stimuler la créativité.

- Résilience : faire face aux défis nous renforce.

Les contraintes de la réalité, loin d’être de simples freins, représentent des points de départ pour l’évolution de notre pensée et de notre action. Elles sont le reflet de la capacité humaine à s’adapter et à surpasser les attentes de notre environnement.

La réalité sociale : comment les normes influencent notre perception

Dans une perspective sociologique, le principe de réalité peut être compris à travers le prisme des interactions sociales et des normes établies. Émile Durkheim, un pionnier dans ce domaine, a souligné que la réalité sociale s’impose aux individus, structurant leur comportement en fonction des attentes sociales. Cette externalité des faits sociaux ne représente pas seulement des contraintes, mais aussi des conditions qui forment notre identité.

Les processus socioculturels engendrent des contraintes qui peuvent façonner nos aspirations et nos désirs. Par exemple, dans de nombreuses cultures, les attentes autour de l’éducation et des carrières sont souvent normées. Cela peut créer une pression pour suivre des chemins préétablis, parfois au détriment de passions individuelles. Cependant, cette même pression peut également inspirer des mouvements de résistance, où des groupes émergent pour revendiquer leur droit à la différence.

La société moderne est un parfait exemple de cette dynamique de confrontation entre des aspirations individuelles et des attentes collectives. La montée de mouvements sociaux comme la quête pour l’égalité des droits ou la durabilité environnementale illustre à quel point les contraintes sociales peuvent évoluer pour répondre à une prise de conscience collective. Les individus, en travaillant ensemble, peuvent redéfinir les notions de réussite et de satisfaction au sein de leur communauté.

| Type de contrainte | Impact sur l’individu |

|---|---|

| Normes sociales | Pression à conformer |

| Ressources économiques | Limitation des opportunités |

| Valeurs culturelles | Influence sur les choix de vie |

Ces contraintes et leurs interactions révèlent un aspect fondamental de notre existence organisée. Elles nous enseignent la valeur de l’adaptation, du pragmatisme et la nécessité d’une contextualisation des désirs et des besoins.

Le principe de réalité : entre plaisir et ajustement

Le concept du principe de réalité, tel que défini par Freud, s’articule autour de la nécessité de modérer nos pulsions face aux exigences du monde extérieur. Ce principe agit comme un ajusteur, régulant nos désirs immédiats. Cela souligne l’importance d’une approche réfléchie face aux incertitudes de la vie. En d’autres termes, le principe de réalité ne se contente pas de restreindre, il nous guide également vers des choix plus judicieux.

En pratique, cela peut être observé dans des situations quotidiennes. Prenons l’exemple d’un étudiant : bien qu’il ait l’envie de sortir faire la fête, il doit prendre en compte sa charge de travail académique. Ce dilemme est emblématique du conflit entre le plaisir immédiat et les obligations qui en résultent. En pesant les conséquences de ses décisions, l’individu développe une capacité d’adaptation qui contribue à son épanouissement.

Les mécanismes d’adaptation mis en avant par le principe de réalité sont essentiels dans un monde imprévisible, où la gestion des imprévus devient une compétence clé. Chaque jour, nous faisons face à des choix qui nécessitent une réflexion approfondie et une évaluation des conséquences. Cela met en lumière la résilience humaine, qui permet non seulement de surmonter les obstacles, mais aussi de les transformer en atouts dans notre parcours de vie.

- Pensée critique : analyser les conséquences de nos choix.

- Patience : apprendre à différer la gratification.

- Flexibilité : s’adapter aux nouvelles informations.

En intégrant le principe de réalité dans nos réflexions et nos actions, nous cultivons une façon de penser plus pragmatique. Cela renforce notre résilience face aux aléas de la vie, renforçant ainsi notre capacité à évoluer et à prospérer malgré les contraintes.

La gestion des imprévus : un défi quotidien

Dans notre vie quotidienne, la gestion des imprévus représente un véritable défi. Les événements inattendus peuvent avoir un impact significatif sur nos plans et nos objectifs. En 2025, avec les répercussions des crises sanitaires et environnementales récentes, il devient essentiel de perfectionner nos compétences en gestion des imprévus. Comment anticiper les crises et se préparer à l’inattendu ?

Cela implique d’adopter une approche proactive face aux risques potentiels. Par exemple, dans le domaine de l’entreprise, la mise en place de plans de continuité des activités est devenue une norme pour faire face aux disruptions. Cela ne se limite pas à une simple planification, mais nécessite également une compréhension profonde des ressources disponibles et des structures de soutien au sein de l’organisation.

Une gestion efficace des imprévus passe aussi par le développement d’une culture organisationnelle axée sur la résilience. Cela nécessite de créer un environnement où les équipes peuvent s’adapter rapidement, partager leurs idées et innover. Des exemples comme l’agilité dans le développement de produits, où la capacité d’une équipe à pivoter rapidement face aux retours d’expérience des utilisateurs devient primordiale, illustrent cette nécessité.

| Imprévu | Stratégie d’adaptation |

|---|---|

| Pandémie | Développement de solutions digitales |

| Catastrophes naturelles | Création de plans d’évacuation |

| Fluctuations économiques | Diversification des sources de revenus |

En cultivant notre capacité à gérer les imprévus, nous développons une meilleure compréhension des réalités complexes du monde. Cela nous pousse également à cultiver la résilience, démontrant que même dans l’incertitude, on peut naviguer avec intention.

Adaptation et résilience : une nécessité face aux challenges de la réalité

L’adaptation et la résilience sont des compétences clés qui déterminent notre capacité à naviguer au sein des contraintes de la réalité. Ces deux qualités sont interdépendantes, chacune alimentant l’autre dans un cycle d’apprentissage et de croissance. Dans un monde dynamique, être capable de s’adapter aux changements et de rebondir face aux adversités est essentiel.

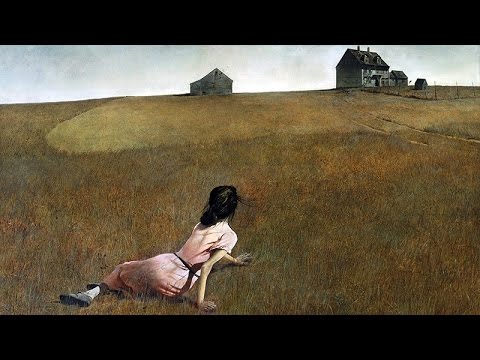

La résilience, en particulier, se définit comme la capacité d’un individu ou d’une communauté à se remettre de situations difficiles. Par exemple, les communautés qui ont été touchées par des catastrophes naturelles démontrent souvent une résilience extraordinaire, se regroupant pour reconstruire et s’adapter. Leurs histoires deviennent des témoignages de la manière dont les contraintes peuvent aussi inspirer des solutions novatrices.

Dans le cadre de notre vie quotidienne, l’adaptation se manifeste à travers des petites décisions. Par exemple, changer ses habitudes alimentaires pour répondre aux défis de santé ou ajuster son emploi du temps en fonction des priorités familiales. Ces choix sont des illustrations de la manière dont nous intégrons les contraintes de la réalité dans nos vies. En développant ces compétences, nous pouvons non seulement gérer les restrictions, mais en tirer des avantages.

- Évaluation constante : analyser régulièrement son environnement.

- Ouverture au changement : reconnaître que le changement est une constante.

- Collaboration : travailler avec d’autres pour renforcer la résilience collective.

En somme, la compréhension et l’acceptation des contraintes de la réalité nous permettent de mieux nous positionner dans le monde. Nous réalisons qu’elles ne sont pas simplement des obstacles, mais des moyens de croissance. Cela nous aide à développer non seulement notre résilience personnelle, mais aussi notre capacité à agir collectivement face aux défis.